ガスタービンで世界初を実現

アンモニアは燃やしても二酸化炭素を排出しないことから、現在、発電の燃料として使われている石炭や天然ガスと置き換えることで、大幅な二酸化炭素の排出削減が期待されている。従来アンモニアは化石燃料を原料にして製造されてきたが、近年では太陽光などの再生可能エネルギーを用いて製造する試みもなされている。もしこれが実用化できれば、アンモニアはカーボンフリーの燃料になり得る。

「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」で課題の一つとなっている「エネルギーキャリア」では、アンモニアの直接燃焼が研究開発のテーマの一つとなっている。研究責任者の小林秀昭教授らは、アンモニアを直接燃焼させる基盤技術の開発に取り組み、2014 年に世界で初めてアンモニア燃料のガスタービン発電を実現させた。さらに2018年3月、メタンに20%のアンモニアを混ぜた燃料で2MWの大型ガスタービン発電に成功している。

気体の渦で火炎を安定化

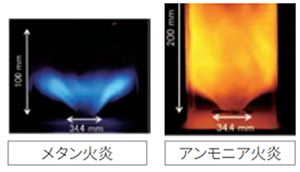

アンモニアを燃料にした発電技術の開発には課題が多い。たとえば、アンモニアは都市ガスの主成分であるメタンなど他の炭化水素系燃料と比較して、炎を良い状態で安定させる保炎範囲がとても狭い。燃焼速度も非常に遅く、メタンのわずか5分の1に過ぎない。このような要因からアンモニアの燃焼性は低く、着火および保炎が難しくなっている。

小林教授らはこの問題の解決策として、スワールバーナー※を用いて燃焼器内の空気を旋回させることで、アンモニアと空気の混合気体の流れをコントロールし、燃焼を安定化できないかと考えた。バーナーの回転速度を変えるなどして燃焼器内の気体の渦流の大きさや巻き方を変えたところ、アンモニア火炎の安定化を実現することができた。次に、3次元の数値解析方法を確立することで、アンモニアと空気の供給割合や供給速度などを最適化した。これにより、酸性雨など大気汚染の原因となる窒素酸化物の生成を減らしつつ、未燃のアンモニアを減らす燃焼条件を理論的に検証できるようになった。

本研究ではこれらの成果を材料に、アンモニアの燃焼メカニズムの解明を進めている。さらに実際のガスタービン発電の際の運転条件に即した環境下での試験も行い、実用的な燃焼方式を追求した。

石炭火力発電でも混焼に成功

こうして開発した燃焼技術でアンモニアを直接燃焼させ、発生する高温高圧のガスでタービンを回せば、実際に発電することができる。世界初のアンモニア燃料発電は2014 年8月、最大出力50 kWのガスタービン発電装置を用いて実現した。熱量比灯油70 %、アンモニア30 %の条件で燃焼させたところ、21 kWの安定した発電出力を維持できたのである。

2015年9月には、メタンとアンモニアの混合気体、さらに燃料をアンモニア100 %にしたガスタービン発電にも成功している。発電出力はいずれの場合も41.8 kWに達し、これによりアンモニアを火力発電用燃料として利用できる可能性が示された。ガスタービン発電についてはさらに大型化を進め、2018年3月の2MW発電にこぎつけた。

また、最近ではガスタービン発電と並行して、石炭火力発電への展開にも力を入れている。石炭火力発電にアンモニアを大量導入できれば、二酸化炭素の削減効果が期待できる。そこでアンモニアと微粉炭を混合燃焼する実証試験を行ったところ、世界最高水準となる熱量比率20%のアンモニア混焼に成功した。これにより、石炭火力発電所の燃料としてアンモニアを利用できる燃焼技術の実用化にもめどをつけた。

窒素酸化物の生成を最小限に

今後はアンモニア用のガスタービンを、天然ガス用のガスタービンと同じ燃焼効率まで持っていくことを目指す。併せて酸性雨など大気汚染の原因となる窒素酸化物の生成を燃焼段階で最小限にするための改良を行い、アンモニアを燃料にしたガスタービン発電の実用化を狙う。また、輸送機関のエンジンへのアンモニアの適用や、アンモニアを燃料とする工業炉の熱利用についても、技術開発と実証研究を行っていく。

アンモニアという物質の利点は、二酸化炭素を排出しないこと以外にもある。現在アンモニアは世界中で肥料や化学原料として広く使われ、船舶による大量輸送が確立されている。つまり海外でカーボンフリーのアンモニアを製造し、既存の技術で輸送・貯蔵することも可能なのである。

また火力発電所に不可欠な脱硝装置は、アンモニアを触媒と共に利用することで窒素酸化物を取り除いているので、火力発電所には必ずアンモニアのタンクがあり、作業員はアンモニアの取り扱いにすでに習熟している。アンモニアを火力発電などの燃料として導入するハードルは決して高くなく、近い将来の実用化は十分に現実的な目標といえる。

科学技術振興機構HP